近期,我校化学与化工学院南江教授团队围绕基础化学理论研究,在CO2有机资源化利用与有机合成催化领域开展了一系列研究工作,相关成果在自然指数期刊Organic Letters与Chemical Communications上连续发表6篇研究型论文。

工作1:底物控制的CO2与2-芳基苯胺的多样性[5+1]还原环化反应

利用CO2作为“碳源”在有机合成转化领域备受关注,尤其是在双分子CO2转化方面存在诸多挑战。南江团队利用Cu-PMHS的还原体系,通过精准调控底物结构首次实现了CO2在单一反应中的双重角色。对于2-吲哚苯胺,CO2通过双分子还原参与反应,高效构建了含甲基的喹喔啉衍生物;而2-吡咯苯胺则选择性地捕获单分子CO2,生成结构多样的喹喔啉类化合物。该策略创新性揭示了底物结构与双甲酰化中间体形成对反应选择性的关键调控作用,为CO2的多样性转化提供了新思路。该工作以“Substrate-Controlled Divergent Reductive Cyclization of 2�Arylanilines Using CO2 as a Switching Reagent”为题发表在有机化学领域国际知名期刊Organic Letters上,实验工作主要由2022级博士生闫强完成。

【工作1链接】https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.orglett.4c04538

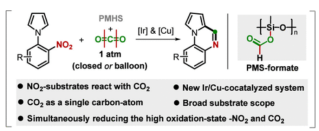

工作2:双金属协同催化CO2与硝基吡咯芳烃的[5+1]环化反应

在有机合成领域,CO2与硝基化合物(-NO₂)的反应面临严峻挑战,主要由于CO2热力学稳定难以活化,硝基则在强还原条件下才能转化为胺。南江团队在前期工作基础上发展了一种以CO2作为单一碳源与硝基化合物的催化转化新方法。该催化过程巧妙采用PMHS作为还原剂,在一次操作中同时实现了最高氧化态硝基和CO2的双重还原。详尽的机理研究表明,铱催化剂在还原NO2部分中起着至关重要的作用,而铜催化剂在后续的甲酰化步骤和C−H环化步骤中具有双重功能。该工作以“Iridium-Catalyzed, Copper-Induced Reductive Cyclization of NO2�Pyrrolarenes with CO2 as a Single-Carbon Source”为题发表在有机化学领域国际知名期刊Organic Letters上,实验工作主要由2022级博士生闫强完成。

【工作2链接】https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.orglett.5c00677

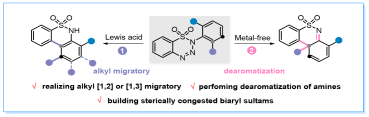

工作3:钯催化芳基噻蒽盐与酸酐的多米诺转化:快速构建芴酮类化合物

Catellani反应被广泛视为一种构建复杂有机分子的强大手段,并因此引发了持续的关注与研究。与此同时,作为一类新兴的亲电偶联试剂,芳基噻蒽盐(aryl-TTs)亦在近年来吸引了众多学者的密切关注。南江教授团队发展了一种钯催化的芳基噻蒽盐与酸酐多米诺环化反应新策略,可高效构建一系列高度官能团化的芴酮,首次揭示了芳基噻蒽盐作为偶联试剂的多米诺环化反应模式,拓展了其反应类型。该工作以“Palladium-Catalyzed Domino Conversion of Aryl−Thianthreniums with Anhydrides: Rapidly Building Highly Functionalized Fluorenones”为题发表在有机化学领域国际著名期刊Organic Letters上,实验工作主要由2021级硕士生肖海燕完成。

【工作3链接】https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.orglett.4c00302

工作4:自由基介导的苯并噻三嗪氧化物化学选择性脱氮环化反应

受熵不利的过渡态和σ-π超共轭效应的影响,芳基C(sp2)-烷基重排的策略相对有限。南江团队通过创新自由基介导策略,成功实现苯并噻嗪氧化物脱氮气环化转化新方法。该工作突破传统芳基重排反应限制,开发出新型芳基C(sp2)-烷基迁移路径,高效合成传统方法难以制备的大位阻二苯并磺酰胺类化合物;同步通过条件调控实现苯并噻嗪氧化物去芳构化转化,精准构筑含全取代季碳中心的新型分子骨架。相关成果以“Radical-mediated chemo-divergent recyclization of 1,2,3,4-benzothiatriazine-1,1-dioxides: alkyl migration and dearomatization”为题发表在自然指数期刊Chemical Communications上,实验工作主要由2022级硕士生杨帅完成。

【工作4链接】https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/cc/d5cc00008d

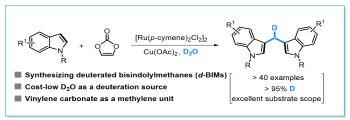

工作5:钌催化双吲哚单元与碳酸亚乙烯酯的单氘亚甲基化反应

碳酸亚乙烯酯(VC)作为C2、C3合成子已得到广泛而深入的研究,但作为C1合成子偶联片段的开发与应用却相对匮乏。南江团队近期成功开发了一种钌催化吲哚类化合物与碳酸乙烯酯(VC)的单氘甲基化偶联反应,并以此构建结构多样的氘化双吲哚甲烷衍生物(d-BIMs)。该方法的显著优势体现在:1)创新性采用廉价易得的VC作为新型氘代亚甲基前体;2)成功实现药物分子的后期氘代修饰与功能化。该策略为开发氘标记生物活性分子提供了新思路与新途径。相关成果以“Ruthenium-catalyzed monodeuterium-methylenation of two indole units with vinylene carbonate as anovel methylene precursor”为题发表在自然指数期刊Chemical Communications上,实验工作主要由2022级硕士生徐露露完成。

【工作5链接】https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/cc/d4cc06204c

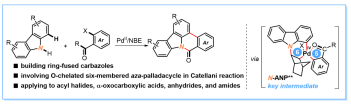

工作6:钯/降冰片烯催化咔唑与卤代苯甲酸衍生物的C-H/N-H环加成反应

传统的Catellani反应从最初的芳基碘化物通过金属钯(0)与NBE的五元钯杂环协同催化,将C-H活化、偶联反应与降冰片烯的迁移插入巧妙结合,在单一步骤中完成芳环上官能团的引入。南江团队发展了一种钯/降冰片烯(NBE)以六元钯杂环参与转化的协同催化体系,成功实现了2-溴苯甲酸与咔唑类化合物的C-H/N-H环加成反应。该工作不仅拓展了Catellani反应底物的多样性,更从机理层面丰富了过渡金属催化剂钯物种的多样性。该工作以“Palladium/norbornene-catalyzed C–H/N–Hcycloaddition of carbazoles with 2-halobenzoic acid derivatives”为题为题发表在自然指数期刊Chemical Communications上,实验工作主要由2023级博士生刘石磊完成。

【工作6链接】https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cc/d4cc03720k

新闻小贴士:

南江,陕西科技大学教授,博士生导师,主要研究方向为有机合成与药物合成化学。入选陕西省高层次人才特殊支持计划(青年拔尖人才),陕西省创新人才推进计划(青年科技新星),陕西高校青年杰出人才支持计划,陕西省化学会第四届优秀青年奖,陕西省科学技术协会人才托举计划;主持国家自然科学面上基金、青年基金、地方政府等科研项目10余项;荣获陕西省优秀博士学位论文,陕西省自然科学一等奖1项,陕西高等学校科学技术一、二等奖2项;以通讯、第一作者在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Sci等国际知名期刊发表学术论文30余篇。

(终审:黄文欢 核稿:孙宾涛 编辑:姬占有)